在刚刚结束的中超第 19 轮赛事中,中国足球顶级联赛再次用数据证明了其亚洲第一联赛的统治力 —— 本轮 8 场比赛累计吸引 250,463 名观众入场,场均观众人数高达 31,307 人,这一数据不仅刷新了中超历史单轮场均纪录,更以 535 人的优势力压意甲本赛季 30,772 人的场均数据。当大连梭鱼湾球场的蓝色人浪与成都凤凰山的万人合唱同时刷屏社交媒体,中超正用 "上座率革命" 重新定义亚洲足球的商业价值。

一、数据炸裂:从 "金元泡沫" 到 "真实繁荣" 的跨越

本轮中超的疯狂球市体现在多个维度:大连英博主场 61,039 人的上座人数位列中超历史第五高,京津德比的 54,649 人则刷新了工体改建后的纪录。更值得关注的是,本轮除武汉三镇因 40℃高温仅吸引 9,300 人外,其余 7 场比赛场均观众达 34,450 人,其中深圳新鹏城主场 30,583 人的表现,甚至超过了意甲中游球队卡利亚里的主场数据。这种热度并非偶然 —— 本赛季中超前 19 轮场均观众已达 24,371 人,较去年同期增幅超过 25%,彻底告别了 2024 年被 J1 联赛反超的尴尬。

与意甲的对比更凸显中超的进步:尽管 AC 米兰、国际米兰等豪门主场仍能吸引 7 万 + 观众,但意甲整体上座率已连续两年停滞在 3 万左右,且中小俱乐部普遍面临观众断层问题。反观中超,升班马云南玉昆在高原主场仍能吸引 22,992 人,梅州客家即使 12 轮不胜仍有 12,715 名死忠坚守,这种 "全民参与" 的生态是意甲难以企及的。

二、三大引擎驱动:专业球场 + 亲民票价 + 球迷文化

中超球市爆发的背后,是 "硬件升级 + 运营革新" 的双重战略。首先,专业球场的投入使用彻底改变了观赛体验 —— 大连梭鱼湾足球场通过 5 万 + 的开放容量和无跑道设计,让球迷能近距离感受球员的呼吸;成都凤凰山体育场更将中场休息变成社区嘉年华,提供冰镇酸梅汤和健康操互动,将比赛日打造成城市文化 IP。数据显示,本赛季启用专业球场的 8 支球队场均观众达 38,721 人,是传统综合体育场球队的 2.3 倍。

其次,"白菜价" 门票策略成功激活了大众消费。大连英博推出 60 元基础票价后,首轮门票 7 分钟售罄;成都蓉城将学生票降至 30 元,吸引了 35% 的年轻观众。这种 "薄利多销" 模式带来的不仅是票房收入,更培育了稳定的球迷群体 —— 北京国安本赛季周边产品销售额同比增长 120%,球衣销量连续三个月位居天猫体育品类榜首。

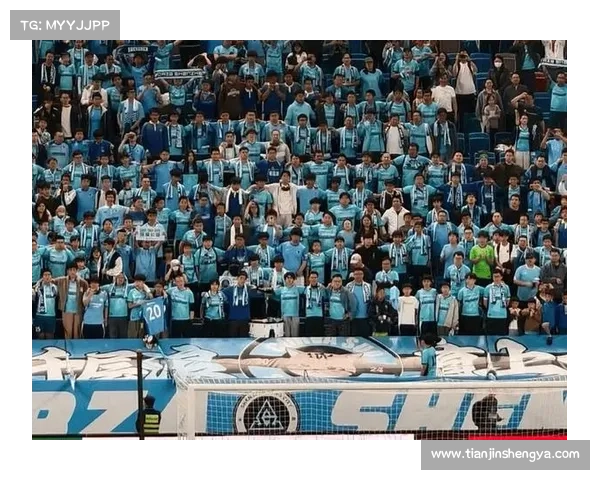

最关键的是,各俱乐部开始注重球迷文化建设。大连球迷组织 "蓝色激浪" 策划的全场人浪,成都 "红色刀锋" 打造的 TIFO 文化,都成为联赛的独特标签。中足联推出的 "球迷护照" 系统,更让跨城观赛成为潮流,本轮京津德比中,3,000 名天津球迷组成的远征军成为工体独特风景线。

2025 年作为中足联管办分离后的首个完整赛季,一系列改革举措正在重塑联赛生态。外援政策从 "4+1" 升级为 "6555",既控制了俱乐部成本,又提升了比赛质量 —— 本赛季中超场均进球数达 3.16 个,较去年增长 10%,战leyu手机版登录入口官方网站术多样性显著提升。青训培养方面,"AB 队双轨制" 打通了年轻球员的上升通道,本赛季 U21 球员出场时间同比增加 47%,为国家队储备了更多新鲜血液。

专业球场建设更被纳入国家战略。继北京工体、成都凤凰山之后,深圳新鹏城即将迁入可容纳 6 万人的市中心专业球场,郑州、重庆等城市也在规划新建场馆。据测算,这些项目全部投用后,中超专业球场覆盖率将超过 70%,直接拉动球市规模增长 50% 以上。

尽管当前中超仍存在武汉三镇等中小俱乐部球市低迷的问题,但整体趋势已不可逆转。升班马大连英博本赛季中甲时期就创造 63 万观众的纪录,升入中超后场均观众稳定在 5 万以上;云南玉昆作为 "足球之乡" 的代表,首轮主场门票 10 分钟售罄的表现,预示着中小城市足球生态的复苏。

更值得期待的是,中足联正在推进 "超级周末" 计划,将焦点战集中安排在黄金时段,并通过 VR 直播、AI 解说等技术手段提升观赛体验。据第三方机构预测,2025 赛季中超商业价值将突破 200 亿元,较 2024 年增长 35%,有望在 3 年内跻身全球联赛商业价值前十。

当欧洲足坛还在为场均 3 万观众欢呼时,中超已用 3.1 万的数据证明:真正的足球繁荣不仅需要巨星闪耀,更需要扎根本土的球迷基础、专业规范的运营体系和可持续发展的制度保障。从大连梭鱼湾到成都凤凰山,从 60 元门票到万人合唱,中超正在书写属于自己的足球故事 —— 这一次,亚洲第一联赛的名号,实至名归。